Introduction

Typical Seoul’s urban landscape is defined by endless rows of high-rise apartments, earning Korea the name Republic of Apartments. With a population density nearly three times that of London, housing has become overcrowded and unstable, turning home into a persistent social issue.

As a young resident of Seoul, I began to ask what home truly means. I came to see its defining feature as a continual process of moving. Driven by high housing costs, people move repeatedly in search of relief and slightly better conditions. Migration here is not just relocation but a way life itself is reorganised.

전형적인 서울의 주거 풍경은 고층 아파트가 끝없이 이어지며, 이는 한국이 아파트 공화국이라 불리는 이유를 직관적으로 보여준다. 대도시의 높은 인구 밀도는 주거의 과밀과 불안정성을 심화시키며, 집 자체를 지속적인 사회적 문제로 만든다.

나는 이러한 맥락 속에서 서울의 청년으로 살아가며 ‘집’이란 무엇을 의미하는지 질문했다. 그리고 집을 규정하는 가장 두드러진 특성은 이동의 연속이라고 보았다. 집값의 압박 속에서 사람들은 덜 부담스럽고 조금 더 나은 환경을 찾아 끊임없이 이동한다. 이주는 단순한 거주의 변화를 넘어 삶의 조건 전체를 재구성하는 방식으로 작동한다.

Everyone carries an image of an ideal home and the desire to one day realise it. Yet in Seoul, life unfolds as successive migrations shaped by personal reasons and compromises. This project rethinks the meaning of home within that reality—gathering traces of the city, memories, and narratives to compose a shared response to the question of what home might be today.

누구나 마음속에 이상적인 집의 형상을 지니고 있으며, 언젠가 그것을 실현하고자 하는 욕망을 품는다. 그러나 현실의 서울은 각기 다른 사유와 타협이 얽힌 이주의 연속으로 삶을 형성한다. 이 프로젝트는 바로 그 현실 속에서 집을 새롭게 사유하며, 도시의 흔적과 기억, 그리고 개인의 서사를 모아 공동의 응답을 만들어내려는 시도이다.

Practice Process

Phase 1. City Walking

Using a GPS-based mobile app and earphones, audiences walked through downtown Seoul while listening to stories about home at specific sites. These locations reveal traces of the houses piled high in Seoul, from makeshift animal pens at street markets, to rivers where war refugees lived, to apartments built during the economic development period, to palaces that once housed the king.

참여자는 GPS 기반 모바일 앱과 이어폰을 사용해 서울 도심을 걸으며, 특정 지점에서 ‘집’에 관한 이야기를 듣는다. 그 지점들은 길거리 시장의 임시 동물 우리, 전쟁 피난민이 살던 하천, 경제개발기의 아파트, 왕의 집이었던 궁궐까지, 서울 속에 켜켜이 쌓인 집의 흔적을 보여준다.

Temporary homes for pets on the street market, from all over the world.

Where did they come from, and where will they go?

A stream through the center of the city, once a shantytown for war refugees.

A concrete building from the economic development era.

*awaiting demolition.

Phase 2. Home Building

Clues collected during storytelling—objects, words, impressions—are reassembled in an augmented reality (AR) space to build each player's home. Individual responses to the question, "What is home to me?" are layered upon layer, giving rise to individual homes based on their experiences and imaginations.

스토리텔링 지점에서 수집한 단서—사물, 단어, 인상들—을 증강현실(AR) 공간에서 다시 조합해 각자의 집을 구축한다. “나에게 집은 무엇인가?”라는 질문에 대한 개인적 응답들이 겹겹이 쌓이며, 각자의 경험과 상상에 기반한 개별적 집이 형상화된다.

Reflection

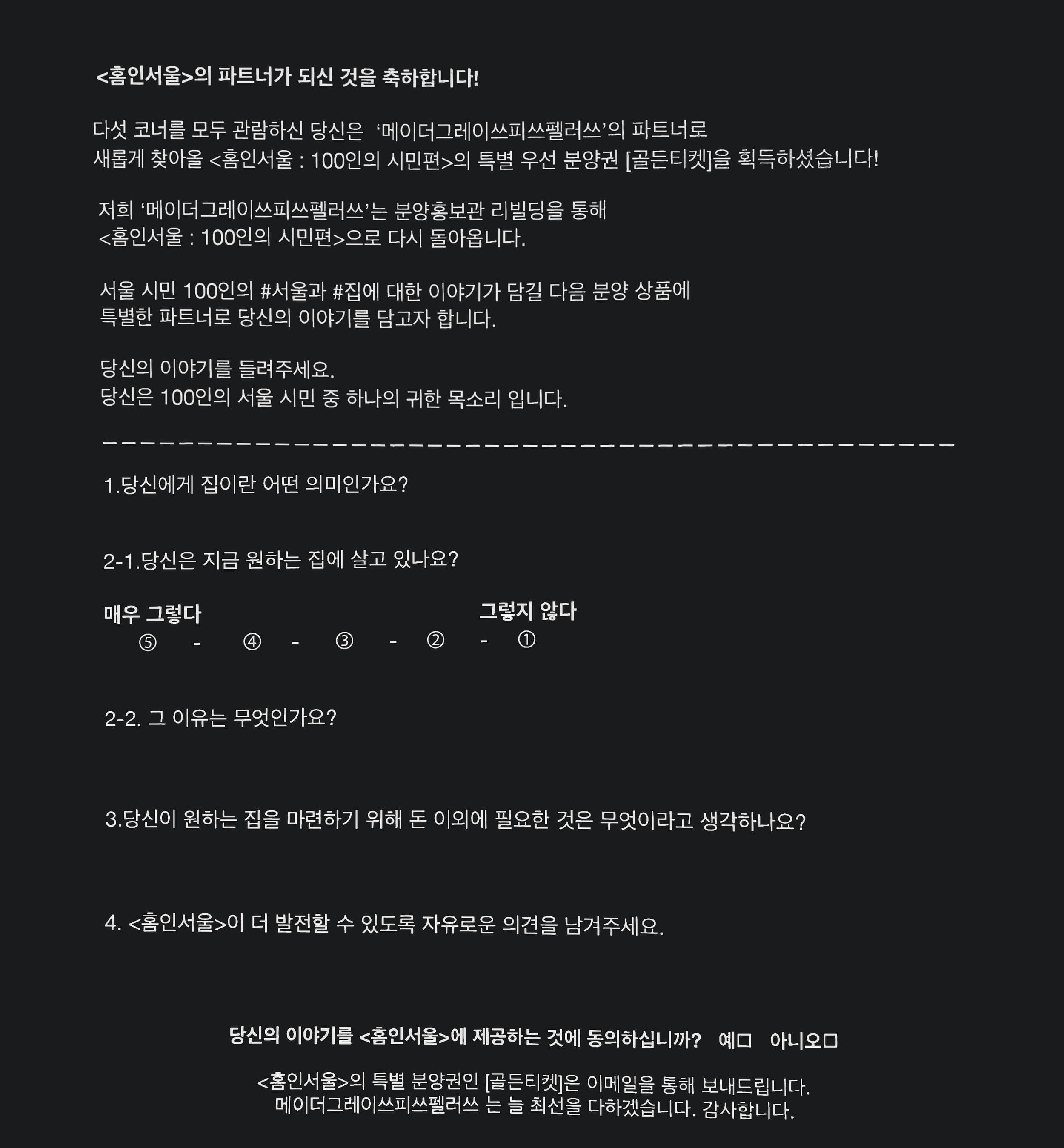

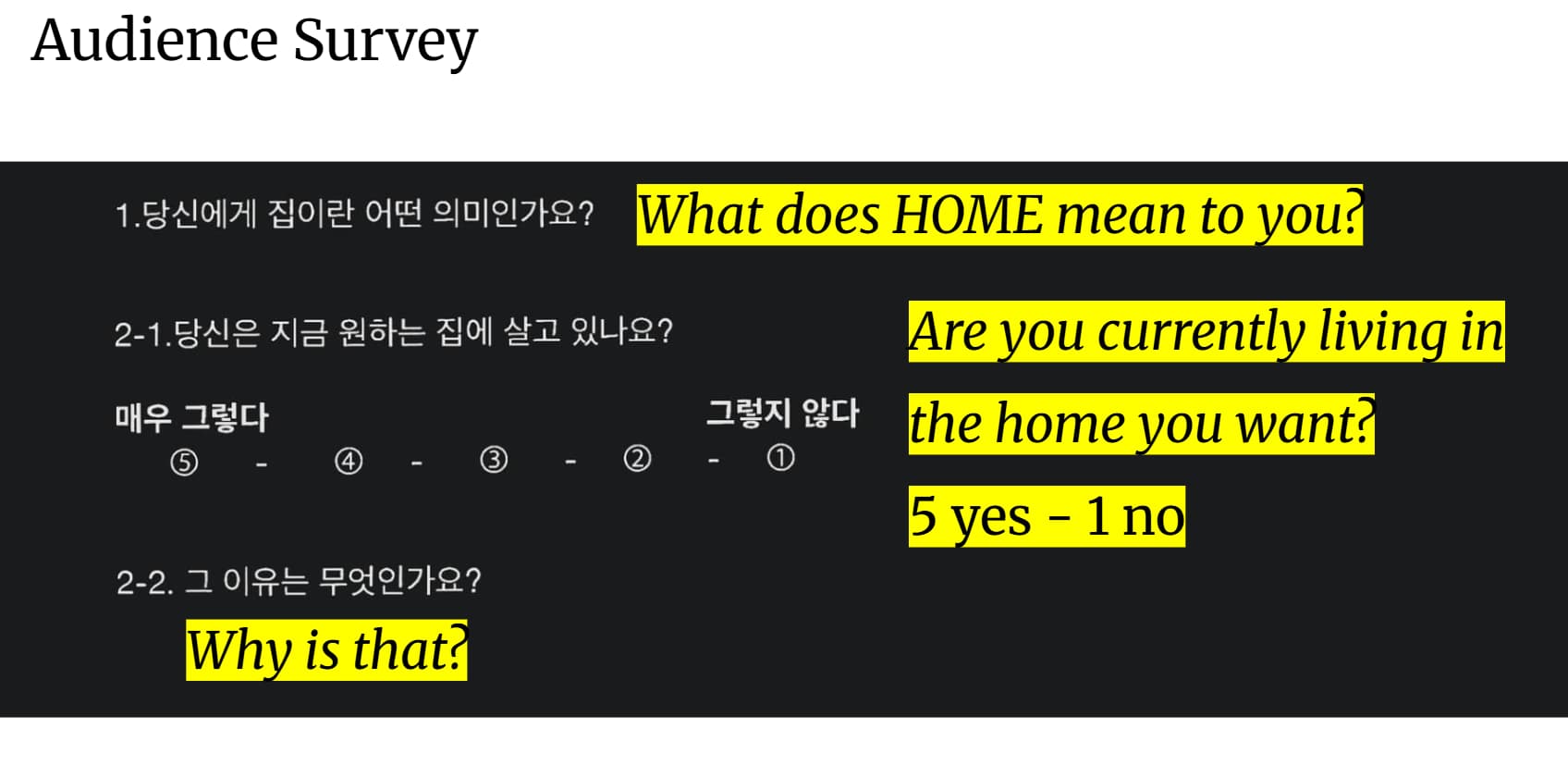

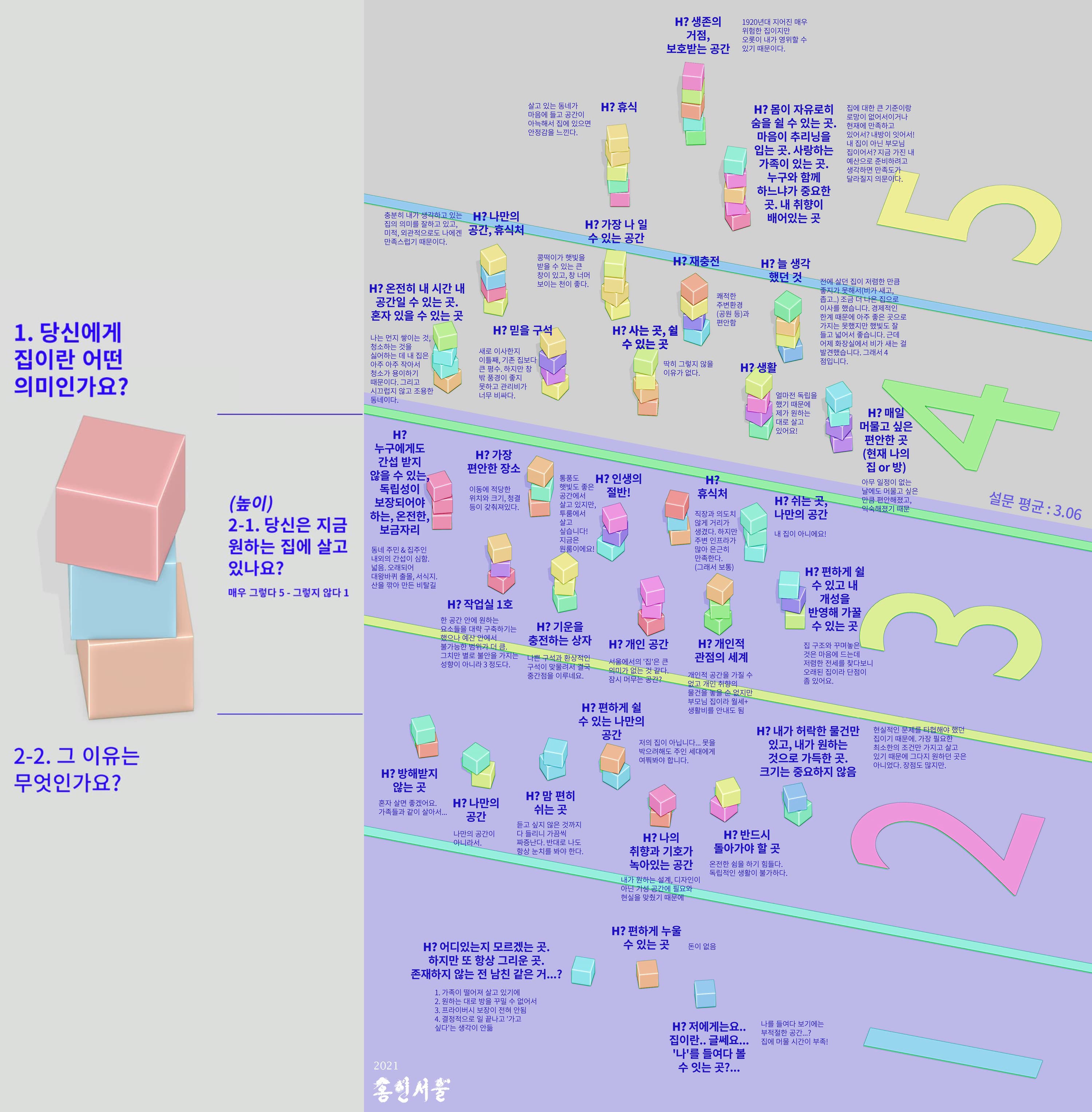

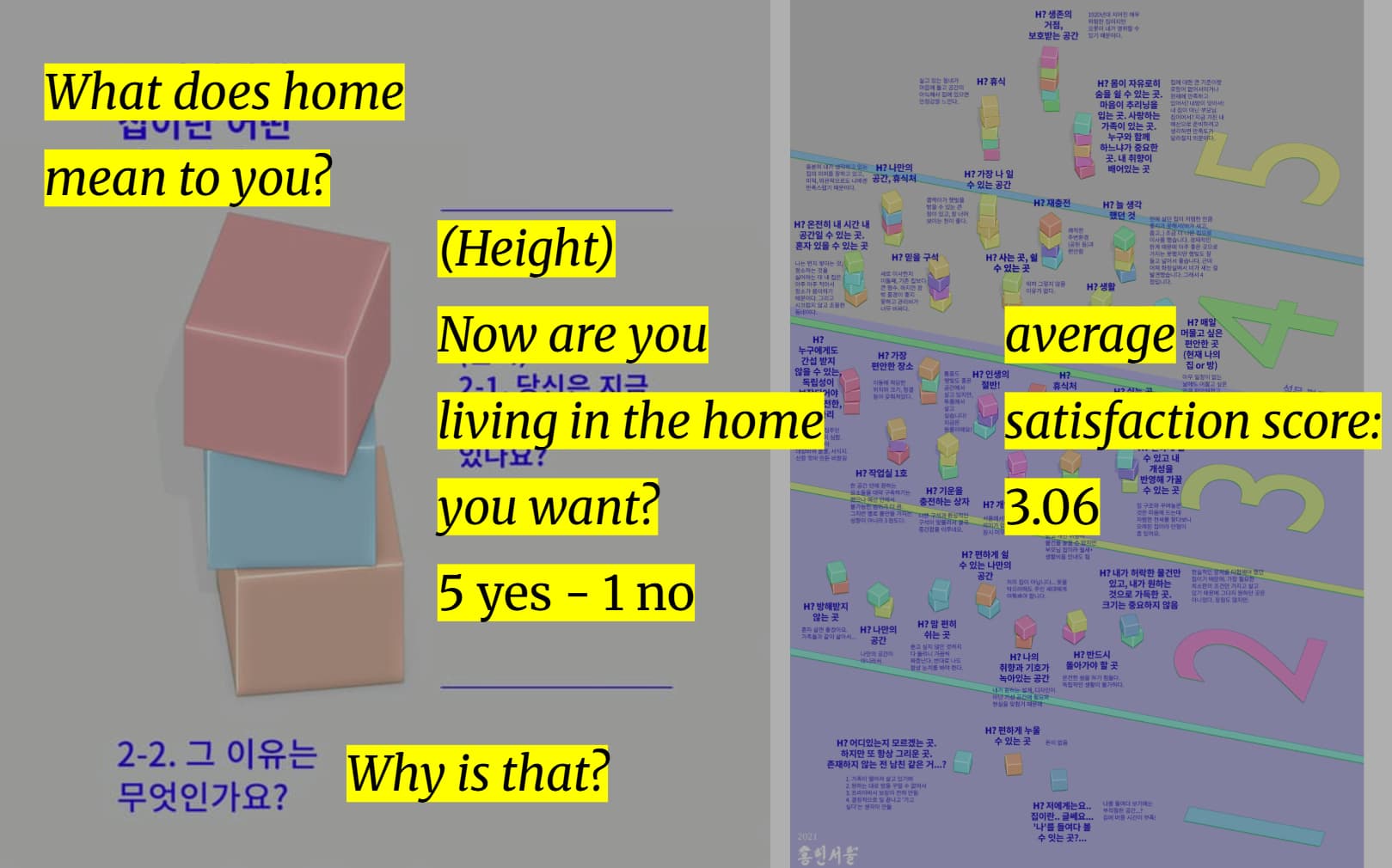

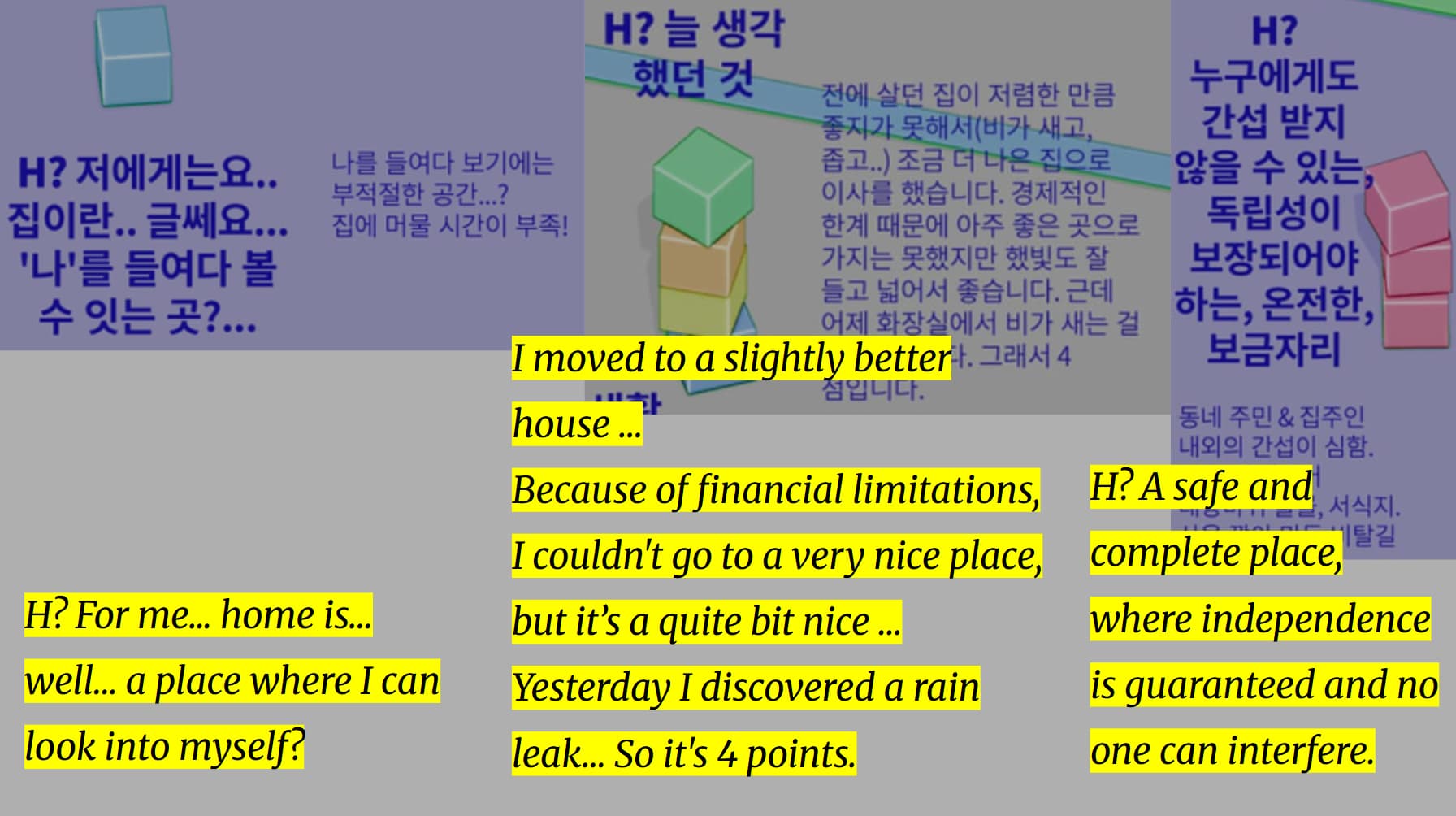

The project "Home in Seoul" expanded its meaning through an exhibition of results and an audience survey. At the exhibition, audience members responded to the question, "What does home mean to you?" and directly articulated their experiences and desires. Through this process, home emerged not as a fixed definition, but as a constantly reconstructed issue, one where my own responses and those of others mirror and overlap.

프로젝트 <홈 인 서울>은 결과 전시와 관객 설문 조사를 통해 그 의미가 확장되었다. 전시 현장에서 관객들은 “당신에게 집은 어떤 의미인가요?”라는 질문에 응답하며, 각자의 경험과 바람을 직접 언어화했다. 이 과정에서 집은 고정된 정의가 아니라, 타인의 응답과 나의 응답이 서로 반사되고 겹쳐지며 끊임없이 새롭게 구성되는 문제로 드러났다.

The act of collecting and recording the survey data transcended mere research, creating a space for collective reflection through home. This experience transformed home from a personal narrative into a social imagination, and served as a crucial catalyst for me to begin working on collective imagination in earnest.

설문을 수집하고 기록하는 행위는 단순한 조사 차원을 넘어, 집을 매개로 한 집합적 사유의 장을 형성했다. 이러한 경험은 집을 개인적 서사에서 사회적 상상으로 전환시키며, 나에게 집단의 상상(collective imagination) 작업을 본격적으로 시작하게 된 중요한 계기가 되었다.

2020 서울문화재단 예술창작활동지원 선정작

프로젝트 디렉터 | 아르동(남기륭)

기획 구성 | 울산바위 / 정산희

오브제 디자이너 | 김예령

사운드 디자이너 | 다은

영상 감독 | 허윤

영상 보조 | 김민성